紅茶RECRUIT

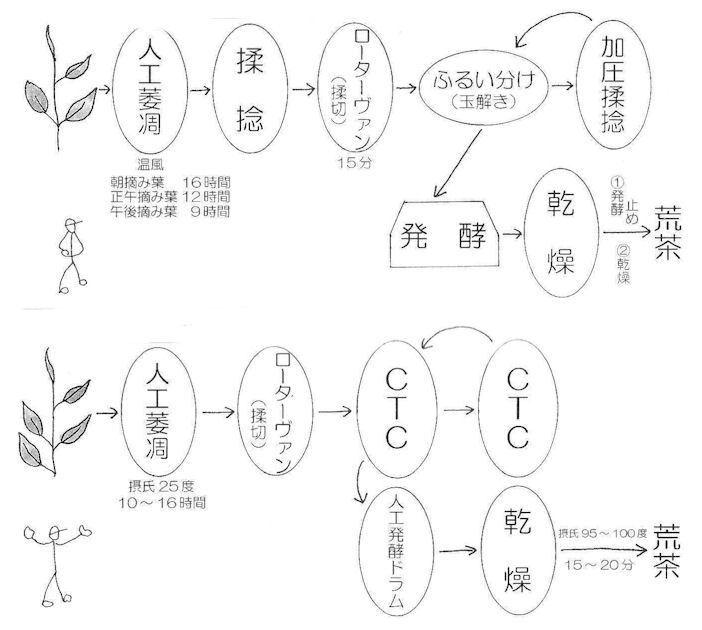

| 現在の紅茶の製造法は、19世紀中頃、イギリスが中国紅茶の製法を参考に、インドのアッサムチャを用いて製造した方法が改良されたものである。 紅茶の製造は以下の工程からなる。 生産(栽培、収穫) ⇒ 萎凋 ⇒ 揉捻 ⇒ 玉解 ⇒ 篩分 ⇒ 揉捻 ⇒ 発酵 ⇒ 乾燥(⇒ 抽出) 簡単に言ってしまうと、収穫した茶葉を放置し、しおれさせた後に揉み潰してまた放置、茶葉が褐色に変化したところで乾燥させる。という工程の並びになる。 しおれさせる工程を萎凋、揉み潰す工程を揉捻、茶葉が褐色に変化するのを待つ工程を発酵と呼びます。 紅茶に加工される茶葉には、大きく分けて2種あります。一つは柔らかく小ぶり(6〜9cm)な中国種、もう一つは大きく(12〜15cm)肉付きのよい アッサム種です。中国種は、中国本土、日本、イラン、トルコなどで主に栽培され、アッサム種は原産地のインド・アッサム州をはじめ、セイロン、アフリカ、 インドネシアなどで栽培されています 世界の三大銘茶とは、インドのダージリン紅茶、スリランカのウバ紅茶、中国のキーマン紅茶の3つ。それぞれ特有の香りと滋味があり、紅茶の最高級品として賞賛される茶葉です。 従来は、茶葉の形状を残し、針状にまとめたもの(リーフタイプと呼ぶ)が一般的であったが、近年では、揉捻の際茶葉を磨砕し細かくしたもの(ブロークンタイプと呼ぶ)が増えている。萎凋を浅くしたブロークンタイプのもの(CTCタイプと呼ぶ)や、萎凋前の茶葉を裁断して作るもの(レッグカットと呼ぶ)もある |

|

和紅茶の歴史

| 日本でも古くから紅茶は作られ、明治大正時代には大きな輸出産業となっていました。戦後紅茶生産ブームが到来し、昭和30(1955)年には8500トン余も生産され

ましたが、海外紅茶との品質・価格競争に敗れ、わが国の本格的な紅茶生産は昭和40年代の半ばに終わりました。一時期輸出の減少と外国産紅茶の安価での輸入増大により紅茶畑は緑茶畑に植え替えられ、緑茶工場に変わり、減少の一途をたどっていました。 紅茶という言葉は江戸時代にはなかった。明治維新後、開港当時BLACKTEAという言葉は黒茶と訳されていた。我が国の紅茶製造にすべてをかけた多田元吉がこのBLACKTEAという単語を紅茶と訳した。これがこの後の翻訳後となった。欧米で使われるブラックティーの翻訳語が日本で作られそれが中国に紅茶として伝わる。そして今も日常的に使われている。 多田元吉は明治時代の茶業研究者。千葉県出身で明治維新後静岡に移住。静岡市丸子に茶園を開く。明治8年内務省に配属され中国を視察。翌年インドに派遣され, 日本人としてはじめてダージリン、アッサム地方を訪問。アッサム種の種子、生産設備技術を持ち帰る。持ち帰った種子と日本品種の交配により国産紅茶品種が 育成された。 |

|

| 農林省登録年度 べにほまれ (昭和28年) はつもみじ (昭和28年) べにかおり (昭和29年) べにふじ (昭和35年) べにひかり (昭和44年) べにふうき (平成5年) |

食生活の多様化と欧米化で紅茶の需要が伸び、現在は大小500あまりのお茶農家で製造されるようになりました。日本の紅茶の特徴は、小規模な工場がほとんどである点、また品種も多様な点、製造方法が一定でな い等の特色があります。現在も国内各地で小規模な紅茶づくりが続 いていますが、その量は全国合わせて120トン前後で地場消費が主体です。国産紅茶の多くは緑茶用品種でつくられていますから、渋味が少なくストレートで楽しむのに向いています |

オーガニック=有機栽培

健康ブームの中で「オーガニック=有機栽培」の表示をよく見かけるようになりました。 以前は基準が曖昧であったために生産者の独自の判断で表示されていたこともありました。現在は農水省によるガイドラインが作られ世界基準に沿って評価されるようになりました。 より確かな安全性と安心感を得るためには有効ですが、おいしさの条件ではありません |

|

ブレンド

原茶では味わえない味と香りを楽しむために、複数の茶葉を混合したものをブレンドと呼ぶ。ブレンドには大きく分けると2通りあり、異なる産地のものを合わせる場合と、同じ産地で違う茶園や違う日にちに採取した茶葉を合わせる場合がある。 また香料やその他の方法で茶葉に香りを定着させたりハーブやドライフルーツなどを混合したものは、着香茶(フレーバーティー)と呼ばれる。大手メーカー

(パッカー)の商品にブレンドが多いのは、安価で安定した茶葉を広く流通させるためである着香茶(フレーバーティー)には香料を茶葉に吹き付けたものや、ハーブやドライフルーツなどを茶葉に混ぜ込んで着香したもの、香りの強い物質から茶葉に香りを吸着させたものなどがある。品質の良くない茶葉に商品価

値をつけるために着香することが少なくない。前述の産地名のついたブレンドの中には、紅茶の香りを人工的につけた粗悪なものもある また香料やその他の方法で茶葉に香りを定着させたりハーブやドライフルーツなどを混合したものは、着香茶(フレーバーティー)と呼ばれる。大手メーカー

(パッカー)の商品にブレンドが多いのは、安価で安定した茶葉を広く流通させるためである着香茶(フレーバーティー)には香料を茶葉に吹き付けたものや、ハーブやドライフルーツなどを茶葉に混ぜ込んで着香したもの、香りの強い物質から茶葉に香りを吸着させたものなどがある。品質の良くない茶葉に商品価

値をつけるために着香することが少なくない。前述の産地名のついたブレンドの中には、紅茶の香りを人工的につけた粗悪なものもある |

バナースペース

ダテック

〒421-0204

静岡県焼津市高新田607-1

TEL 054-622-7757

FAX 054-622-7757